これからお伝えする内容は、あなたの記事の書き方、そしてそこから生まれる読者の反応を一変させるものになるかもしれません。

なぜなら、これは私が駆け出しの頃、文章の「内容」は一切変えずに、その「伝え方」にシンプルな変化を加えただけで、売上を243%改善させた経験に基づく、実践的なノウハウだからです。

多くの書き手は、「質の高い、有益な情報を提供すること」に心血を注いでいます。その姿勢は言うまでもなく素晴らしいです。それこそが情報発信の本質です。しかし、残酷な事実があります。

それは、「良い情報を提供すること」と、読者の「興味を引き、維持すること」は、別のスキルであるということです。

どんなに優れた商品も、まず顧客に注目されなければ売れませんよね。それと同じで、どんなに価値のある情報も、読者に興味を持たれなければ、その価値は永遠に伝わりません。

そこで、この記事では、読者の注意と集中力を高め、あなたのメッセージを最後まで読んでもらうための「興味性」に関する『6つの原則』を、その心理的根拠と共に解き明かしていきます。

- 1 「構成」や「伝え方」を変えて反応率が「243%」上がった

- 2 読者が記事から離脱する本質的な理由

- 3 読者の「知りたい」という欲求を刺激する「興味性」の6大原則

- 4 まとめ

- 5 Nextステップ

- 6 Q&A

「構成」や「伝え方」を変えて反応率が「243%」上がった

冒頭でもお伝えしましたが、これから紹介する簡単なポイントを意識することで、私自身もの「243%の数字改善」を経験しました。

これは単純に売上が2倍ちょっと増えるというだけでなく、「それ以上のインパクト」があります。どういうことか?簡単に例を挙げてみます。

それだけではありません。得られた利益を広告に再投資したなら..そのLPから生まれる利益はそれ以上に膨れ上がっていくことになります。

つまり記事の反応率が高まるということは、追加コストゼロで、あなたのビジネスに非常に大きなインパクトをもたらすことを意味するのです。

読者が記事から離脱する本質的な理由

「丁寧なリサーチ、情熱を込めた文章、イメージ画像の用意…」これらの努力が報われない理由。それは多くの場合、読者が情報を求めているのではなく、「感情的な体験と、自分にとっての『価値』を求めている」という事実を見落としている点にあります。

読者は、常に「この記事は、自分の時間を投資する価値があるか?」と問い続けています。その内なる問いに確信を持ってもらうためには、情報をただ並べるのでは不十分です。読者の感情を揺さぶり、好奇心を刺激し続ける「仕掛け」が不可欠となります。

読者の「知りたい」という欲求を刺激する「興味性」の6大原則

では、具体的にどうすれば読者を飽きさせず、興味を引き続けることができるのでしょうか。そのための「6つの原則」を、具体例と共に解説します。

原則1:フック―冒頭3秒で「自分ごと」の世界に引き込む

コピーライティングの成功は、最初の数秒にかかっています。読者の興味を引きつけなければなりません。ここで大切なのが、フック。つまり読者の注意を掴むための言葉です。しかし、興味を引くための手段は、「この商品には〇〇というメリットがあります」と「良い内容(ベネフィット)」を伝えることだけではありません。

フックとは、記事やコピーライティングの最初の部分で、読者の注意を掴むための言葉やフレーズのこと。

たとえば、以下のような文章を比べてみてください。

この2つを見比べると、どんな違いがあるでしょうか?

「Aはよく見かける感じで、ありきたりだな。。」

「Bの方がなんとなく期待を持てそうだぞ」

おそらくあなたはこのように感じるのではないでしょうか。もちろんこのあたりの感性は人によって異なります。しかし、統計的には、Aよりも「B」の方がより多くの反応を得られると考えられます。

なぜなら、Aは「割とどこでも見かける謳い文句」であり、ほとんどの人にとって、興味深いものではないでしょう。一方で、Bは「新しさ」や「期待感」を感じさせられる可能性があり、興味を持つ人もいると考えられるからです。

これはフックの一例に過ぎません。繰り返しますが、フックとは、読み手の注意を惹き、読者に「これを読む価値がある」と感じさせる力強いテクニックです。記事の内容そのものは変えなくても、興味を持たれそうなポイントを冒頭に持ってきたり、使うキーワードを変えたりするだけで、その文章の興味性は大きく変わってきます。

「本能に訴える」フック

人の脳が思わず反応してしまう「意外」「新規性」「秘密」といった要素を使うパターンです。

- (仕事術)「なぜ、デキる人ほど『やることリスト』を使わないのか?」

- (健康)「実は、毎日8時間睡眠があなたを不健康にしているとしたら…信じられますか?」

「最新」「〇〇大学が発見」「ついに判明」といった言葉や、専門家の権威性を借りて、情報の価値と目新しさをアピールします。

- (テクノロジー)「【2025年最新版】Googleのエンジニアが明かす、本当に生産性が上がるChrome拡張機能5選」

- (学習法)「脳科学者が発見。あなたの記憶力を3倍に引き上げる『睡眠前の5分間』の過ごし方」

「ここだけの話」「トップ1%だけが知る」といった限定性を出すことで、「この情報を知らないと損をする」「自分だけが特別な情報を得られる」という感覚を刺激します。

- (マーケティング)「広告業界のトップコピーライターが絶対に教えたがらない、人の心を動かす魔法の質問」

- (資産運用)「年収300万円から資産1億円を築いた投資家たちが、決して口にしない『お金のルール』」

「感情に訴える」フック

論理ではなく、読者の感情を揺さぶることで共感や親近感を生み出すパターンです。

- (キャリア)「『できるわけないでしょ』上司に言われたあの日。人脈、貯金、スキル、すべてゼロだった私が、1年後に独立を果たせた理由をお話しします。」

- (ライフハック)「自信満々に退社してから1年。鳴かず飛ばずで元同僚に会うのが怖い日々。そんな私の転機となった「あるスキル」との出会いとは

「興味を中断する(オープンループ)」フック

オープンループとは、「途切れた輪っか」のこと。人は完結しない物語や結末を見聞きすると、続きが気になって仕方なくなります。テレビ番組のCM前のように、話の結論を焦らすことで「続きが知りたい!」という欲求を最大限に高めるパターンです。

- (ダイエット)「私が3ヶ月で10kgの減量に成功した理由は、食事制限でも、激しい運動でもありません。その驚くべき方法は記事の後半でお伝えしますが、その前に、9割の人が知らない『ダイエットに失敗する本当の理由』について解説します。」

- (人間関係)「職場の人間関係に悩むあなたへ。実は、たった一つの口癖をやめるだけで、驚くほど人が集まるようになります。その魔法の言葉とは…? その答えの前に、まずは多くの人がやりがちなNGコミュニケーションを見ていきましょう。」

まずはフックで読者の注意を引くこと。これが全ての始まりです。

原則2:サブヘッド(小見出し)―読者の「流し読み」を逆手に取る

ほとんどの読者は、まず記事全体を上から下までスクロールし、面白そうな部分だけを『流し読み』します。

ひとつのコンテンツを集中して読むようになるまでに、以下のプロセスを辿ります。

- 注意を引かれる

- 流し読みする

- じっくり読む

多くの読み手は、文章全体にざっと目を落とし「気になる」と感じたら、そこで最初に戻りじっくり読み始めるわけです。

この「流し読み」を逆手に取り、彼らの目に留まる「サブヘッド(小見出し)」で、記事の要点と魅力を伝えるのです。

サブヘッドとは、セールスレターやブログ記事で言うところの、本文と本文の間に出てくる「装飾付きの(通常、強調された)文言」のこと。

コンテンツをさまざまなセクションに分け、一目でどのセクションが何についてのものであるかを伝えることで、要点を端的に伝えることができます。

これにより、読者はサブヘッドに目を通すだけで、その記事が読者にとって価値があるかを判断しやすくなるのです。

そのため、小見出しでは以下の2つのポイントを押さえることが大切になります。

- 結論や要点を示す

- 興味を引くポイントを入れる

順番に解説していきます。

結論や要点を示す

なぜ、結論や要点を「小見出し」に含めることが大事なのか?それは、記事の主要なポイントを小見出しで伝えることで、読者は、「記事の概要」と「記事の価値」を把握しやすくなるからです。

「この記事には自分にとって大切な情報が書かれている」

このように感じてもらえれば、読者は腰を据えて記事を読み始めます。

逆に、小見出しを読んでも結論や要点を把握できなければ、「何を伝えたいのかよくわからない..」「自分には関係なさそう..」という印象になり、読者が離脱する原因になってしまいます。

ただし、結論や要点を示す際は、それ自体が「メリットを得られそうな話」「新しい視点を得られそうな話」だと感じられる必要があります。「すでに知っている話」「さほどメリットのない話」だと思われたら、その時点で離脱されてしまうのでご注意ください。

補足:結論を先に示すことは鉄則

先に結論を伝える。これはセールスコピー、特にインターネット上の記事ではあらゆる場面で「必須」と言えます。

なぜなら、情報が溢れている現代では、読者の注意力と集中力は極めて低くなっているからです。残念なことに読者は「趣旨」や「結論」を掴めない文章からはすぐに離脱していきます。結論の見えない長々とした文章には付き合ってくれないのです。

逆に言えば、趣旨や結論を明確に伝えることで、

「これは自分にとって新しい有益な情報かもしれない」

「もっと詳細を知りたい」

と感じさせることに繋がり、先を読み進めてもらうことに繋がります。

もちろん例外もあります。例えば、先に「オチ」となる結論を明かしてしまうと、その先の話に興味を持たれなくなってしまう場合もあります。特に、「秘密」や「謎」を軸として話を展開する場合にその傾向があります。

その場合には、答えや結論を明かすのではなく、「答えのヒント」を示す形が有効です。

例えば、以下のようなイメージです。

このように「先を読めば答えが得られる(得られそう)」と感じさせることは、その先の展開に興味を引く上で有効な書き方となります。

興味を引くポイントを入れる

読者が小見出しを読んだ時点で「なんか気になる」と感じたらしめたものです。そのまま詳細な情報を求めて本文を読み進める可能性が高いと言えます。

その際、意図して興味を引くために、小見出しの中に以下の要素を散りばめることが効果的です。

- 新規性:「新しい情報」「最新のトレンド」であることを示し、「今知っておくべき」という読者の欲求を刺激する。

- 意外性:読者の常識や思い込みを覆すことで、「え、どういうこと?」という知的好奇心を強く惹きつける。

- メリット:「何が得られるのか」を直接的に示し、読者の具体的な悩みを解決できると期待させる。

- 感情要素:「共感」「驚き」「憧れ」といった感情に訴えかける言葉を使い、読者との心理的な距離を縮める。

- ストーリー性:これから物語が始まることを予感させ、「この先どうなるんだろう?」と読者を物語の世界に引き込む。

これらはどれも人が潜在的に興味を惹かれるポイントです。このような要素を小見出しの中に散りばめることで、読者を文章に引き込むことができます。

ただし、注意点があります。ただ「興味深さ」を意識するだけで、小見出しを読んでも記事の結論や要点がわからなければ、「結局、何が得られるのかよくわからない」と感じられ、離脱の原因になりかねません。

そこで、小見出しを書く際のポイントとしては

- 結論や要点を示す

- 興味を引くポイントを入れる

この2点を意識した構成にする必要があります。

イメージとしては「本の目次」です。目次を読んだ時に

- 主旨が明確な項目

- 読むメリットを感じられる項目

- 新しい視点を得られそうな項目

があればあるほど興味深く感じるのではないでしょうか。ベストセラー書籍などは特に目次にもこだわっていますので、参考になるポイントが多いです。

原則3:ストーリーテリング―論理ではなく「物語」でメッセージを伝える

人は昔から物語を好みます。今のように印刷技術もなく、テキストでの「知識の継承」が困難だった時代では、人はストーリーを使って口頭で情報を伝えていました。

なぜなら、人間の脳は「時系列に沿って展開していく情報」や「感情が伴う情報」をインプットしやすいつくりになっているからです。

それは古代の人だけでなく、現代を生きる私たちも変わりません。映画や小説を見てもわかるように、ストーリーテリングは私たちの文化と深く結びついています。

そして、コピーライティングでも、ストーリーテリングは非常に強力なツールとして機能します。ストーリーを使うことで、読み手の感情や共感を効果的に引き出すことができるからです。

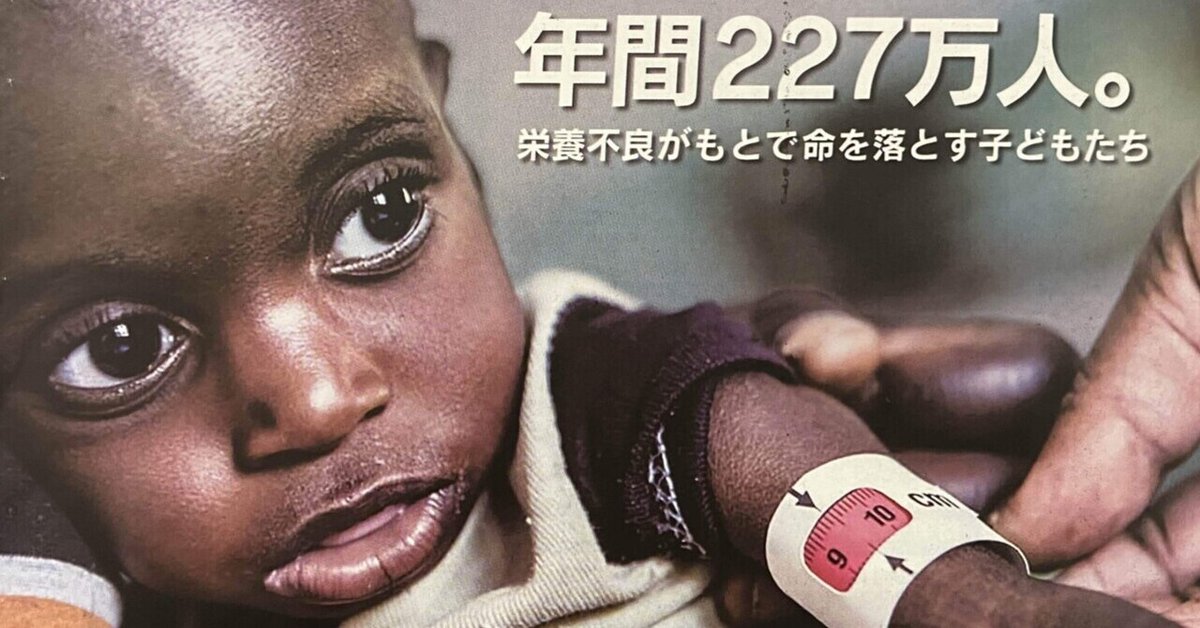

ユニセフの伝説的なダイレクトメールをご存知でしょうか?

封筒のなかにはセールスレターがあり、そこでは「1人の子供の物語」に焦点を当てた話が展開されています。ユニセフは昔からこのパターンです。

この方法により、統計的に「●百万人の子供が苦しんでいる」という説明をするよりもはるかに大きなレスポンスを得ていると言われています。

このように人間の脳は、事実やデータの羅列よりも、感情が伴う「物語」を記憶しやすいようにできています。あなたの商品やノウハウを、具体的な登場人物がいるストーリーとして語り、読者にその価値を「自分ごと」としてリアルに体験してもらうことが重要です。

「物語を書く才能なんて私にはありません。」

そう感じる人もいるかもしれませんが、安心してください。ビジネス目的の文章では小説家のような文才や、壮大な物語はいっさい必要ありません。「かつて私自身が〇〇で悩んでいた時…」「私のあるクライアントは…」といった、小さなエピソードを交えるだけで十分です。

以下に例を示します。

「田中さんは、毎朝の通勤時にコーヒーを飲む習慣がありました。しかし、近くのカフェのコーヒーは高価で、月に何千円もの出費が続いていました。ある日、彼は私たちが開発した持ち運び用コーヒーメーカーを試すことに。結果、彼は美味しいコーヒーを自宅で作ることができ、月の出費も大幅に削減されました。」

このようなちょっとした話であっても、ストーリー形式にすることで効果を得られます。

仮に先ほどの文章からストーリー要素を抜くと以下になります。

このようにどこか味気なくなります。わずかでもストーリー性を含めることが、文章全体のリアリティがグッと増します。

なぜストーリーを活用することで読み手は引き込まれるのか。それは読者はそのストーリーの登場人物に感情移入し、あたかも自分が体験しているかのような感覚になりやすいためです。。

ストーリーテリングは、単なる情報提供以上の価値があります。それは、製品やサービスの価値を、読者が深く感じられる手法なのです。

ストーリーを語る時のポイントは「ビフォーアフターのギャップ」とその体験のなかに「強い感情」が込められていることです。このポイントさえ押さえていれば、あなたのメッセージは、論理で説明するよりもはるかに深く読者の心に刻まれます。

原則4:ビジュアル要素―言葉の価値を最大化する「視覚的」な仕掛け

「1枚の写真は1000の言葉に勝る」という言葉通り、画像や図解は、複雑な情報や、世界観を瞬時に伝える力を持っています。画像で感情やイメージを伝え、興味をひく。その上で文章で論理を伝える。この相乗効果により、「文章だけ」のときよりも効果的な情報伝達が可能になります。

画像はパートナー。言葉にこだわるあまり画像を用いることに抵抗感を持つ私がいる。しかし画像は文章の代わりになるものではない。メッセージの解像度を高めるための強力なパートナー。表現の幅が広がるんだ。何より本質は読者に価値を届けること。その障害となるならこだわりは潔く捨てよう。

— Mio|情報発信ですぐ使える【お金と心を動かす文章術】 (@Mio_SWriting) June 3, 2025

一方で、「商品やサービスの詳細な情報」や「ストーリー」などは、画像では十分に伝え切ることが難しいでしょう。また、説得力を強めるために「論理的な根拠」を伝えたい場合も、文章の方が適しています。さらに「今すぐ参加してください」「以下のボタンをクリックしてください」などの行動喚起も、画像だけでは不十分と言えます。

そのため、画像と文章、それぞれの強みを活かす形で、組み合わせることが効果的です。

原則5:問いかけと対話―読者を「傍観者」から「参加者」へと変える

一方的に情報を与えるのではなく、記事の随所で「あなたはどう思いますか?」「もし、あなたがこの立場ならどうしますか?」と問いかけていく。同じ情報を伝える場合でも、このような「言い回し」や「表現方法」によって、読者の反応は変わる傾向にあります。

特に「問いかけ」は、読者の思考を刺激し、いま読んでいる文章が自分と無関係なものではなく、自分自身の関与が求められる「対話」なのだと感じさせます。読者が「傍観者」から「参加者」へと変わるのです。

具体的な問いかけのバリエーション

では、実際にどのような「問いかけ」が有効なのでしょうか。ここではいくつかのパターンをご紹介します。

1. 経験への共感を求める問いかけ

読者自身の過去の経験や感情に寄り添い、共感を促す問いかけです。読者は「わかる。自分も同じ経験がある。」と感じ、記事への親近感を一気に高めます。以下に例を示します。

「新しいスキルを身につけようと意気込んだものの、何から手をつけていいか分からず、三日坊主で終わってしまった…。あなたにも、そんな苦い経験はありませんか?」

「会議で良いアイデアが浮かんだのに、『的外れかもしれない』と不安になり、発言できなかった。誰しも一度は、そんな経験をしたことがあるのではないでしょうか?」

2. 意見や選択を促す問いかけ

記事の中で提示した情報や選択肢について、読者自身の考えをたずねる問いかけです。これにより、読者は情報をただ受け取るだけでなく、自分ならどうするかを主体的に考えるようになります。以下に例を示します。

「A社はコストを重視した戦略を、B社はブランドイメージを重視した戦略をとりました。それぞれにメリット・デメリットがありますが、もしあなたがこのプロジェクトの責任者なら、どちらの決断を下しますか?」

「長期的な安定性を取るか、短期的なリターンを狙うか。これは投資における永遠のテーマです。あなたの価値観に近いのは、どちらのスタイルでしょうか?」

3. 次の行動をイメージさせる問いかけ

記事を読み終えた後、読者が具体的なアクションを起こすきっかけを作る問いかけです。「なるほど」で終わらせず、実生活での変化につなげる効果が期待できます。

「ここまで、朝の時間を有効活用する3つの方法をご紹介しました。いきなり全てを実践するのは難しいかもしれません。もし、明日から一つだけ試してみるとしたら、どれを選びますか?」

- 「まずは、一番身近な人との会話から意識してみましょう。今日の夕食の時、この記事で学んだ『聞き方』を試してみませんか?」

このように、戦略的に「問いかけ」を配置することで、読者はあなたの文章に深く引き込まれ「対話の架け橋」を築くことができます。読者が思わず頷き、考え、行動したくなるような「問い」を取り入れてみてください。

原則6:明確なCTA(コール・トゥ・アクション)―読者を「次の行動」へと導く

読者の興味を最後まで維持し、記事を読み終えてもらった。しかし、そこで「で、次に何をすればいいの?」と迷わせてしまっては、それまでの努力が水の泡です。その時点で読者の注意や集中力は途切れ、離脱してしまいます。

記事の最後では、読者の興味や関心を「次の行動」へと導くことが大切です。明確なCTA(Call To Action|行動喚起)を必ず用意してください。

ここでいうCTAとは「Call To Action(コール・トゥ・アクション)」のことです。欧米圏で使われているマーケティング用語ですが、日本語では「行動喚起」と言います。

セールスコピーを書く際には、読者が次にどんな行動を取るべきかを明確に示さなければなりません。たとえ「こんなこと言わなくてもわかるだろう」とライターが考えてしまうようなことでも具体的に示す必要があります。

なぜなら、ほとんどの読者はライターが考えているほど集中して文章を読んでいないからです。また、ライターが考えているほど、文章の内容を理解しているとも限りません。

そのため具体的に「どんな行動を起こしてほしいか」を書かなければ、読者がその行動を起こしてくれる確率は低くなってしまうのです。

では、どのようなCTAが効果的なのでしょうか。基本的には「読者が次に取りたくなる行動」を書くべきです。

効果的なCTAの例

例えば、

- もっと深く知りたい方は、こちらのURLをクリックして関連記事を読んでください。

- この思考法を実践したい方は、まずこのワークから始めてください。

など、明確かつシンプルに、読者にとって欲しい行動を示すことです。難しく考える必要はありません。

「ボタン」の中に入れると効果的な例も挙げてみます。

読者が記事の内容に書かれていることをもっと詳しく知りたいと考えているなら、

もしくは、商品を購入したいと考えているなら、

などです。

効果的では「ない」CTAの例

逆に、「効果的ではないCTA」とは、指示が漠然としていたり、読者が求めていない行動を誘導したりするものです。例えば「詳細はこちら」などです。これでは、クリックした先で何の詳細が得られるのかがわかりません。

また、購入意欲が高まっていない状態で「購入はこちら」というCTAを示しても、やはり、読者が求めていないため反応は悪くなります。

CTAの鉄則:「読者が求めていること」を「具体的に示す」こと

まとめると、効果的なCTAを書くコツは「読者が求めていることを具体的に示す」ということです。読者がその時点で何を求めているのかを洞察しながら、最適な行動喚起をしていきましょう。

まとめ

読者の興味を引く6つの原則

今回紹介した読者の興味を引く「6つの原則」は単なるテクニックの寄せ集めではありません。その根底にあるのはいつの時代にも有効な「普遍的な人間心理」です。

- 原則1:フック―冒頭3秒で「自分ごと」の世界に引きずり込む

- 原則2:結論ファーストとサブヘッド―読者の「流し読み」を逆手に取る

- 原則3:ストーリーテリング―論理ではなく「物語」でメッセージを伝える

- 原則4:ビジュアル要素―言葉の価値を最大化する「視覚的」な仕掛け

- 原則5:問いかけと対話―読者を「傍観者」から「参加者」へと変える

- 原則6:明確なCTA―読者のエネルギーを「次の行動」へと導く

これらを有効活用することで、あなたが書く文章から生まれる反応は格段に高まっていくはずです。

ただし、情報発信をしていく上で何よりも大事なのが「読者にポジティブな変化をもたらす貴重な知識や体験をなんとかして分かち合いたい」という誠実な想い。そして、それを現実にするための「価値ある情報」。これが土台にあるからこそ、読者の興味を引き、時間を投じてもらうことが倫理的に許されるのです。

それを踏まえた上で、今回お伝えした方法を存分に活用してみてください。

Nextステップ

このメディアでは「人」と「言葉」についての本質を探究しています。今回ご紹介したポイント以外にも、あなたの知的好奇心と学習意欲を満たせる情報がきっとあるはずです。以下のリンクをクリックし、次のテーマを見つけてみてください。

Q&A

「良い情報を提供すること」と、読者の「興味を引き、維持すること」は全く別のスキルだからです。どんなに価値ある情報も、まず読者の注意を引く「フック」がなければ、その価値は伝わりません。

読者の「本能」に訴えることです。「意外性」のある問いかけ、「新規性」のある情報、「秘密」の暴露など、読者が「え、何だろう?」と思わず足を止めてしまうようなフックを提示することが有効です。

読者が「流し読み」することを前提に、サブヘッド(小見出し)で記事の要点と魅力を伝えることです。サブヘッドだけを読んでも、記事全体の価値が伝わるように設計することが重要です。

はい、単に長いだけでは離脱されます。しかし、この記事で解説した「フック」や「サブヘッド」、「ストーリー」などを適切に配置し、読者の興味を持続させる「仕掛け」があれば、長文であっても最後まで読んでもらえます。重要なのは、物理的な長さではなく「体感的な長さ」です。

小説家のような壮大な物語は必要ありません。「私のかつての失敗談ですが…」「あるお客様は…」といった、あなたや顧客の小さな「ビフォーアフター」のエピソードを語るだけで、メッセージの伝わり方は劇的に変わります。

はい、「1枚の写真は1000の言葉に勝る」と言われるように、画像は感情や世界観を瞬時に伝える力があります。文章で論理を、画像で感情を伝えることで、相乗効果が生まれます。

読者がその記事を読み終えた時点で、「次に何をしたいか」を洞察し、その行動を具体的かつシンプルに示すことです。「詳細はこちら」のような曖昧なものはNGです。「以下のURLをクリックし、記事を読んでください」「あなたのメールアドレスを入力し、いますぐ無料のマニュアルを受け取ってください」など、明確な次のステップを提示します。

その場合は、「答えのヒント」を示し、興味を中断させる「オープンループ」という技術が有効です。「この話の結末は衝撃的です。その理由は、この後すぐ…」と提示することで、読者の「知りたい」という欲求を最大限に引き出せます。

その通りです。重要なのはバランスです。読者の「知りたい」という欲求を刺激するためのスパイスとして適度に使うべきで、全ての結論を先延ばしにすると、読者はストレスを感じます。基本は「結論ファースト」で、ここぞという場面で戦略的に使うのが効果的です。

読者を一方的な「傍観者」から、あなたとの対話に参加する「参加者」へと変えることができます。これにより、読者は記事の内容を「自分ごと」として捉え、エンゲージメントが格段に深まります。

同じ広告費や労力でも、より多くの読者が行動(メルマガ登録、商品購入など)してくれるようになります。その結果、利益率が劇的に改善し、ビジネスの成長を加速させることができます。

「読者にポジティブな変化をもたらす知識や体験を分かち合いたい」という、書き手の想いです。その誠実な思いがなければ、どんなテクニックも使用するべきではありません。