この記事では、日本屈指のコピーライター中村禎氏による名著『最も伝わる言葉を選び抜く コピーライターの思考法』の要点を、10年以上の経験を持つ現役コピーライターの視点から要約・レビューしています。

「良い文章を書きたいけど、どう手をつければいいか分からない」「頑張って書いているのに、読者から思うような反応を得られない」そんな悩みを抱えているなら、その原因は小手先のテクニックではなく、言葉を生み出す手前の「思考プロセス」にあるかもしれません。

本書では、その「思考プロセス」の全貌を解き明かしています。核となるメッセージは「想像力」と「客観性」。この2つについて長年の実践に裏打ちされた貴重なノウハウが惜しみなく書かれています。気になる方はぜひ最後まで読んでみてください。

- コピーライター中村禎氏が実践する「言葉を生み出す前」の思考プロセス

- 多くの人が陥る「伝わらない文章」の根本的な原因とその解決策

- 読者の心を掴むための「想像力」と、独りよがりを防ぐ「客観性」の具体的な鍛え方

- AI時代に、人間の書き手として提供すべき「本当の価値」とは何か

なぜ、読者に「伝わらない文章」を書いてしまうのか?

著者の中村禎(なかむら ただし)さんは、コピーライターに不可欠な資質は「想像力」と言いいます。なぜそれほどまでに想像力が大事なのか。それは「優れたコピー」は読み手ありきで生まれるものだからです。

私自身、このことを身をもって体感したことがあります。これまでにweb業界のコピーライターとして100本を超えるセールスレターを書いてきました。しかしそのうちのいくつかは苦痛に満ちた体験でした。なかなか思うようなコピーをつくれず、書いても書いてもしっくりこない。「どうしてこんなろくでもないコピーしか書けないんだ」時間ばかりが過ぎていき、締め切りは迫ってくる。胃がキリキリと痛み、自己不信感が芽生え始めてくる。何度かそんな経験を繰り返したころ、あることに気づきました。

「読み手が見えていない。これが最大の原因ではないか」と。読み手が見えていないからこそ、何を書けばいいのかわからない、書いたコピーが果たして正解なのかもわからない。考えてみれば当然の話です。コピーに反応をするのは読み手です。正解は読み手の中にあります。その読み手が見えていなければ優れたコピーなど書けるわけがない。そんな単純な気づきだったのです。

このときから、コピーを書き始める前に、徹底して読み手の解像度を高めることを意識し始めました。少なくとも自分が書いたコピーが読み手に刺さるのかどうか、その「判断基準」を自分の中で自信を持って確立できるくらいまでには、読み手のこと理解することに努めました。

もちろんその気づきだけで途端にコピーを書きやすくなったとは言いません。しかしそれ以前よりも格段にスムーズかつ自信を持ってコピーを書けるようになりました。これは自分の中で革新的な変化でした。何を書いても「これで良いのかな」とモヤモヤした嫌な感じがぬぐえなかった頃と違い、仮説にもとづきコピーを書いて、思うような反応を得られなかったら、再度、仮説を立て直す。そういう生産的なサイクルを回せるようになったからです。

つまり私があの苦痛に満ちた体験から学んだことは『コピーライティングのスタート地点は「読み手の理解」にある』ということです。「読者のことを考えよう」とは誰もが言います。しかし、その言葉の重みを、本当の意味で理解できているでしょうか。読み手の解像度が低いままでは、どんなコピーが良いのかという判断基準すら生まれず、暗闇の中をさまようことになります。

本書「最も伝わる言葉を選び抜く コピーライターの思考法」は、その暗闇を照らす光となります。そして、その光の正体こそが著者の中村さんが重視している「想像力」なのです。

著者はどんな人物? 伝説のコピーライター中村禎氏

本書の著者である中村禎氏について簡潔にご紹介します。サン・アド、電通といった広告業界のトップで長年活躍し、TCC最高賞をはじめとする数々の賞を受賞してきた、まさに「伝説」ともいえるコピーライターです。宣伝会議コピーライター養成講座で長年講師を務め、多くの後進を育てたことでも知られています。

2025年時点で唯一の著書である「最も伝わる言葉を選び抜く コピーライターの思考法」はその知見を惜しみなく公開した一冊と言えるでしょう。

中村 禎(なかむら ただし)

- 生年月日: 1957年10月3日

- 出身地: 福岡県北九州市門司区

- 最終学歴: 成蹊大学経済学部卒業

- 現在の活動: フリーエージェント・コピーライター、クリエイティブディレクター

- 主な経歴:

- 1980年: J.W.トンプソンに営業職として入社。同年、宣伝会議コピーライター養成講座を受講開始。

- 1981年: サン・アド入社。仲畑貴志氏などの下でコピーライターとしての研鑽を積む。

- 1988年: 電通へ移籍

- 2016年: 電通から独立し、フリーエージェント・コピーライターとして活動開始。

- 主な受賞歴:

- 1982年: ソニー「EZアラーム」のコピーでTCC(東京コピーライターズクラブ)最高新人賞を受賞。

- 1993年: さくら銀行「ニュース」シリーズでTCC部門賞を受賞。

- 2001年: KDDI「Designing The Future」シリーズ広告でTCC最高賞を受賞。

- 2003年: 阪神タイガース優勝の星野仙一監督応援感謝広告でTCC賞など、その他多数の広告賞を受賞。

本書の核心:「書く」ことの本質は「選ぶ」ことである

そんなコピーライティング業界の大御所ともいえる中村さんが一貫して主張する核心的なメッセージ。それは、優れたコピーライティングとは、文章を「書く」技術ではなく、膨大なアイデアの中から最高のひとつを「選ぶ」技術である、ということです。

そして、その「選ぶ」ための判断基準(=選球眼)を養うために、「想像力」と「客観性」という2つの力を徹底的に鍛える必要がある、と説きます。

私自身の実体験でもすこし触れましたが、多くの人が「書けない」と悩むのは、この手前にある「目的設定」「想像」「アイデア出し」「選択」という思考のプロセスを軽視しているからに他なりません。本書は、その全てのプロセスを解き明かし、誰でも実践可能な形で提示してくれます。

【要点】プロが実践する「想像力」と「客観性」を鍛える思考法

では、具体的にどうすればプロの思考法を身につけられるのでしょうか。本書が提示する、特に重要な「2つの柱」を解説します。

全ての土台となる「想像力」ー読者に「なりきる」技術

本書で最もページが割かれているのが、この「想像力」の重要性です。それは、読者の視点、知識レベル、感情の動きを、あたかも自分が体験するかのようにリアルに想像する力です。どうすれば想像力がつくのか。いくつか興味深いエクササイズが解説されています。

- 「文字の地図」という課題: 本書の序盤で紹介される象徴的なワークです。目的地までの道のりを「文章だけ」で案内する。相手が土地勘のない場所で、どんな不安を感じ、どんな情報を求めるかを徹底的に想像し、言葉に落とし込む。この課題は、文章力ではなく「相手になりきる想像力」そのものを問いかけます。

- 人間観察の実践: カフェで通行人を観察したり、隣の席の会話に耳を澄ませ、「この人ならどう思うか?」と考えてみる。写真に写っている人物を見て「どんな人なのか」想像を膨らませてみる。

- 関係者への取材: 商品に関わる全ての人に話を聞き、多角的な視点を得る。オリエンテーションでは商品のことや開発者のことだけでなく、それを使う消費者のことを念頭に置くこと。

本書にはこのほかにも実践に裏打ちされた「想像力」の鍛え方が解説されています。基礎力を高めるために日頃から心がけたいエクササイズや、コピーを書くときの実践的な方法まで、どれも実用的で参考になるものばかりです。

読者に刺さるコピーを選ぶために「客観性」を研ぎ澄ます

想像力の話にも通じますが、コピーライターは常に「読み手目線」でいなければ務まりません。この言葉を投げかけたら読み手はどんな気持ちになるか、どんなことを考えるか、どんな反応をするか。読み手になりきってその感情や思考に思いを巡らせるのです。

そして、想像上の読み手との対話を心の中で延々と繰り返しながら、1つ、また1つとコピーを生み出していく。これが優れたコピーを生み出すために重要なポイントとなります。

しかし、これはわかっていても簡単ではありません。ふだん私たちは「主観」で物を見て、聞いて、感じています。この主観がコピーを書く上での「障害」となるのです。コピーを書いていると気づかないうちに主観が忍び寄ってきて、脳内の主導権を取り戻そうとします。

「読み手目線=客観性」を意識しているはずなのに、気づいたら「自分目線=主観」になっている。読み手には刺さらないズレたコピーなのに、主観で「良いコピーだ」と感じてしまう。だからこそ私たちコピーライターは客観性を保ち続ける「技術」を身につけなければなりません。

この課題に対して本書では以下の方法をすすめています。

- 広告を実寸代で見る:実際に読者が目にする形で眺めてみる。大きめのポスターや、逆に小さいバナー画像でも、実寸代でチェックすることで、読者目線で客観的にコピーを見れるようになります。(私が主に活動している「web業界」でも、PCでサイトを制作後、スマホで見え方をチェックすることは必ず行います)

- 書いたコピーを寝かせる: 執筆直後は、自分の言葉に主観的な偏見(バイアス)が湧いてしまうもの。数日寝かせて距離を置くことで、読者の「客観的」な視点を取り戻す。

- 「だって、そうじゃん」の基準: 最終的に選ばれるコピーは、誰もが「まあ、そうだよね」と頷かざるを得ない、普遍的な真実を突いている。

想像力と客観性の統合|膨大なアイデアから「最も優れたコピー」を見極める「選球眼」

「想像力」を豊かにし、読み手の解像度を高める。「客観性」を保ち、読み手目目線でコピーのアイデアを生み出す。この2つを駆使することが優れたコピーを生み出す基盤となります。その上で、「最も優れたコピー」をつくるための重要なステップが以下の2つです。

まず最初に「大量のコピー」を出す

- 大量に出したコピーのなかから「最も優れたコピー」を選ぶ

このプロセスで重要なことは「数を出す」ことです。とにかく出す、大量に出す。ここが重要です。聞くと「当たり前」に感じるかもしれません。しかし「聞くまで」はほとんどの人が思いつきもしないし、やろうともしないことだと思います。おそらく大半の人は最初に出した「わずかなアイデア」のなかから選ぼうとします。

実は優れたコピーを書ける人とそうでない人の違いは、この時点から生まれているのです。単純な話、「100本のコピー候補」から選ぶのと、「10,000本のコピー候補」から選ぶことを考えてみてください。優れたコピーが埋もれている確率は、確実に後者の方が高くなります。

「偉大な作品は多作から生まれる。」これはコピーライティングの世界に限る話ではありません。偉大な発明家やアーティストも多作だったことで知られています。

偉大な作品は「多作」から生まれる(事例)

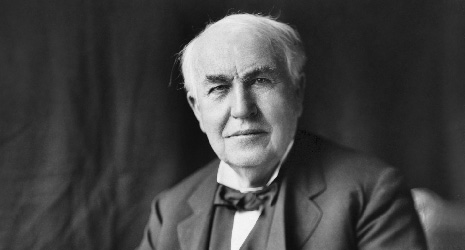

トーマス・エジソン(発明王)

- 私は失敗したことがない。1万通りの“うまくいかない方法”を発見しただけだ。

- 電球ひとつ作るのに6000種以上の素材を試したとされる。

- 発明特許は1000件超。しかしその裏には試作・失敗・改良の山があった。

- 絵画・彫刻・ドローイング・陶芸など生涯に147,800点以上を製作。

- 「ゲルニカ」のような代表作も、大量制作の中から育まれた一点。

スティーブン・キング(作家)

- 「ゴミのような初稿を書け。後で編集すればいい。」圧倒的な執筆量とリライト回数で知られる。

- 初期の原稿が編集者に100回以上却下され続けた。

- 「とにかく出す」ことを止めなかった。その中から『キャリー』や『シャイニング』が生まれた。

このようにコピーライティングの世界に限らず、科学、芸術、小説など、さまざまな分野で「多作」が偉大な作品を産むための「カギ」とされています。

コピーライターも同様に、読み手への解像度を高めたうえで「大量のアイデア」を発想し、そのなかから「客観的」に「最も優れたコピー」を選ぶこと。これこそが秘訣です。

AI時代に、なぜ中村禎さんの「思考法」が最強の武器になるのか?

本書「『最も伝わる言葉を選び抜く コピーライターの思考法』で中村さんが明かす「思考法」は、AI時代においてどういう意味を持つのでしょうか。ここからは本書には書かれていない私の考察になります。

「もうAIがコピーを書いてくれるから必要ないのでは。」決してそんなことはないと思います。中村さんが解説する「コピーライターの思考法」はAI時代においてより一層価値が高まっていると確信しています。

AIは、私たちが指示すれば、何百、何千というキャッチコピーのアイデアを瞬時に生成してくれます。しかし、その中から、最終的に「選ぶ」のは私たちです。AIは意思決定をしてくれません。

さらにいえばAIは指示待ち。私たちがディレクションしなければ動きませんし、どのように指示をするのかでそのアウトプットは大きく変わります。

つまり、どんなにAIが台頭してきても、そのときどきの目的に沿い、読者の心の琴線に触れる「たった一つの言葉」を選ぶ責任は、私たち自身にあるということです。その際に本書が提唱する「コピーライターの思考法」が役に立たないわけがありません。いえ、むしろ、AIが大量にアイデアを出してくれるからこそ「最も優れたコピーを選べる人」が、より活躍する時代になるはずです。

本書で語られる、目的を設定し、読者を深く想像し、良質なものを見抜く「選球眼」。これこそが、AIには決して真似できない、これからの時代にライターが提供すべき、最も価値あるスキルなのです。

Q&A

目的、読者の状況と心理、何を伝えるべきか、どう伝えるべきか。この4つを、他の誰よりも深く、徹底的に考えています。

はい、存在します。本書が示す通り、「目的設定→想像→アイデア出し→選択」という、極めて論理的なプロセスに基づいています。

読者の立場に立って考えられていない「独りよがり」な文章になっている可能性が考えられます。読者への解像度を高め、読者目線に沿って文章を書くことを意識します。

もちろんです。「想像力」「客観性」「アイデアの量と選択眼」という本質は、どんなメディアでも通用します。各プラットフォームのルールに合わせて、この思考法を応用することが重要です。

【まとめ】明日から「優れたコピーライター=目的を果たせる書き手」になるために

本書『最も伝わる言葉を選び抜く コピーライターの思考法』が教えてくれるのは、単なるテクニックではありません。それは、言葉を生み出す以前の、大切な「思考プロセス」そして「優れたコピーの発想法」です。

もし、あなたが今、自分の書く言葉に力がないと感じているなら、足りないのはテクニックではなく、本書が解説している「圧倒的な想像力」と「冷静な客観性」、そしてこの2つを組み合わせることで生まれる「選球眼」なのかもしれません。

この記事を通して、まずはその「気づき」を得られたなら、それが大きな第一歩です。その気づきは、あなたのライティングを、より速く、より簡単に、そして何より、より自信に満ちたものへと変えてくれるはずです。

参照:【書評】中村禎さんの『最も伝わる言葉を選び抜く コピーライターの思考法』感想

※本要約を執筆する前に書いた「書評」です。

- コピーライター / マーケター(歴10年/2014.10~)

- 社員ゼロの法人代表

- 宣伝会議コピーライター養成講座(基礎/上級) 修了

松方 澪|Web業界のコピーライター

2014年からWeb業界でコピーライティングとマーケティングに携わっています。法人代表として、数々のオンライン講座のプロデュースを手掛けてきました。このブログ『Writer’s Code』では、その経験から導き出した「言葉と人間の本質」に関する考察を発信しています。